Партизаны, подпольщики, пленные. О том, как жители Алтайского края боролись за жизнь и Победу

19:08, 22 июня 2024г, Общество 415

22 июня отмечается очередная годовщина начала Великой Отечественной войны. Что останется в памяти рядового российского телезрителя от этого летнего дня? К сожалению, за последние три десятилетия при показе многомиллионной «телепастве» регулярно 22 июня немецкой кинохроники с советскими военнопленными могла сложиться уверенность в неумении тех красноармейцев воевать, покорности их судьбе и повсеместном желании сдаться в плен.

Три побега Василия

Волей-неволей современные российские телевизионщики дежурно пинают советское военное руководство за неудачи первого военного лета 1941 года, показывая немецкую кинопропаганду, унижают и пленного советского солдата. При этом стараются не вспоминать о тысячах бежавших из плена и ставших позже партизанами не только на оккупированной территории своей Родины, но и во многих странах покоренной гитлеровцами Европы. Среди этих удачливых беглецов были и наши земляки из Алтайского края. К сожалению, не все побеги были успешными.

Стоит сегодня назвать имена наших «пропавших без вести» в страшном для страны 1941 году красноармейцев, которые и в неволе остались подлинными бойцами, продолжавшими неравную войну с врагом.

Вот, например, короткая история воина из Алтайского района, по данным трофейной учетной немецкой карточки на военнопленного. Василий Боргунов родился 2 марта 1915 года в деревне Лежаново. В Алтайском районе этот населенный пункт просуществовал меньше полувека, появившись в 1911 году и исчезнув в конце 1950-х годов из-за хрущевского укрупнения колхозов. В немецкий плен Василий Андреевич попал красноармейцем 455-го стрелкового полка 27 июня 1941 года в литовском Шяуляе. Но уже 20 июля он бежал из плена. Поймали его немцы через четыре дня. Второй раз наш земляк бежал из плена 13 августа. На свободе провел только один день. Третий раз Василий бежал 3 сентября, но вновь был пойман на следующий день. Умер Василий Андреевич 18 октября 1941 года в шталаге Цайтхайн – в лагере для военнопленных рядовых и сержантов под Дрезденом, похоронен на первом из четырех «русских» кладбищ этого лагеря.

У финнов

Из 596 поименно известных на сегодняшний день воинов с Алтая, сражавшихся на Карельском фронте и погибших в финском плену в 1941–1944 годах, больше двадцати были убиты. Это, по финским данным, происходило или при попытках к бегству, или за неповиновение охране.

Назову имена лишь двух ровесников, сослуживцев и односельчан из села Прыганка Крутихинского района. Илья Алексеевич Помощников и Ефим Григорьевич Фёдоров служили в 6-й роте 2-го батальона 728-го стрелкового полка. В финских документах эти сведения приведены сокращенно: «JvR 728, P 2, K 6». В плен земляки попали 31 августа 1941 года.

Накануне финны захватили старинное село Райвола. В Выборгском районе Ленинградской области этот поселок городского типа называется Рощино. До 1948 года село называлось Райвола. В шведских документах деревню впервые упомянули в XVI веке. Как бы сейчас ни изощрялись в Финляндии, но свое стремительное развитие поселок получил уже в Российской империи. До Северной войны, то есть в шведский период, здесь было только пять домов. Однако после присоединения Карельского перешейка к России деревня Райвола начинает стремительно развиваться благодаря построенным здесь железоковательному и чугуноплавильному заводам, которые поставляли сырье на Сестрорецкий оружейный завод.

23 мая 1942 года Илья Помощников и Ефим Фёдоров были застрелены финнами вместе еще с пятью пленными. Похоронили их всех на кладбище поселка Иитто на севере Финляндии. Позднее останки перенесли в село Киттиля. Об Илье Помощникове в выпущенной в 1990-х годах Книге Памяти Алтайского края написано коротко: «Умер от ран 23.05.1942». Иначе записаны в той же Книге Памяти данные Ефима Фёдорова: «Погиб в бою 23.05.1942».

Расстрел

Пленный уроженец села Зеркалы Шипуновского района Андрей Сафонов установил своеобразный рекорд. Он бежал 25 июля 1943 года из рабочей команды лагеря в Берген-Бельзен и был схвачен лишь 22 сентября 1943 года. Умер Андрей Андреевич 24 января 1944 года.

Танкиста Василия Кобызева из села Хлопуново расстреляли за побег из немецкого плена 11 июля 1943 года. Но в Книге Памяти Алтайского края о Василии Васильевиче другие данные: «Пропал без вести в июле 1942».

Сергей Чичикалов – из села Конево Панкрушихинского района Алтайского края. Младший лейтенант из 413-й стрелковой дивизии был застрелен при попытке побега во время воздушного налета 11 августа 1943 года.

Другой панкрушихинец, уроженец села Высокая Грива Иван Петрович Миняев, застрелен при побеге 25 ноября 1941 года. Это произошло в лагере в южной части Восточной Пруссии. Теперь эта территория находится в Польше и называется Свеце.

Не поймали?

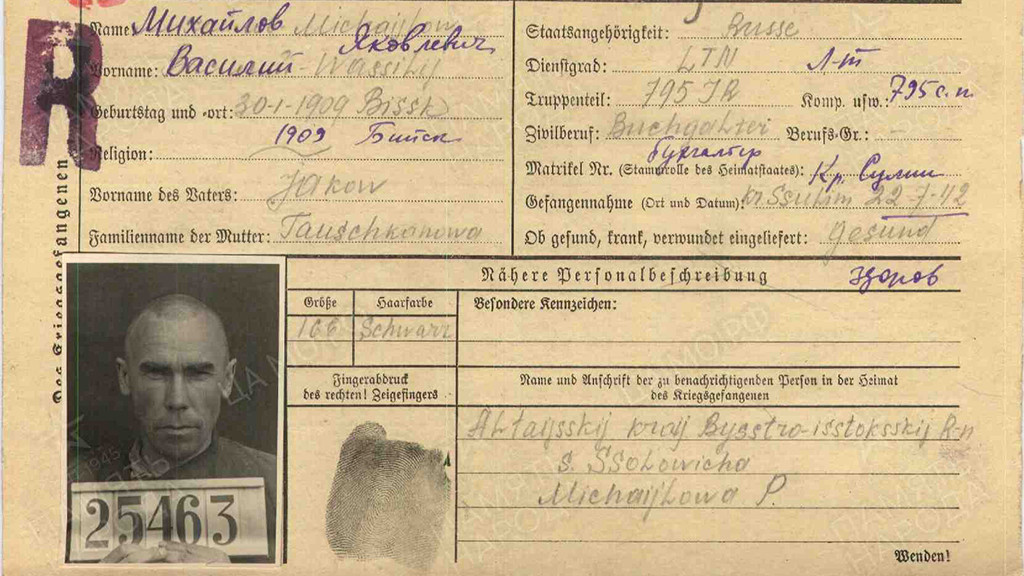

В селе Соловьиха нынешнего Петропавловского района работал до войны бухгалтером Василий Михайлов. Василий Яковлевич родился в Бийске в 1909 году. К июню 1941 года служил лейтенантом в 795-м стрелковом полку 228-й стрелковой дивизии. Части этой дивизии в свои первые бои с немецким десантом и «местными фашистскими отрядами» вступили утром 25 июня, ворвавшись в занятые врагом Дубно, Муравицу и Млинов. Но к исходу дня немцам удалось вытеснить бойцов дивизии из этих населенных пунктов.

Бывший бухгалтер попал в плен 22 июля, ровно через месяц после начала войны. Судя по его учетной карточке, ставшей трофеем Красной армии в 1945 году, нашего земляка не раз наказывали и переводили в разные лагерные команды. 19 мая 1944 года он совершил побег, но был пойман через три дня. Его перевели в лагерь Эрбке и передали 25 мая в службу безопасности. Но 9 июня 1944 года Василию Яковлевичу удалось обмануть гестаповцев и снова бежать. Последняя запись о нем на учетной лагерной карточке гласит: «Исключен, так как сбежал и не был пойман».

Подпольщик Бухенвальда

Еще в 1963 году в Москве вышла книга «Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой войне». Ее автор Шимон Датнер напомнил и о нашем земляке: «В Бухенвальде героически погиб Григорий Екимов («Гриша»), коммунист-политофицер Красной Армии, уроженец Алтая».

О Григории Екимове рассказывал и писатель Георгий Свиридов в не раз изданной повести «Ринг за колючей проволокой». Как теперь можно установить по общедоступным в Интернете архивным документам, Григорий Сергеевич родился в селе Виноградовка Кулундинского района, работал учителем в соседней Павлодарской области Казахстана, откуда и ушел в армию.

В течение трех лет в плену уроженец Алтая не прекращал подпольную агитацию среди товарищей по неволе. Он погиб в Бухенвальде в августе 1944 года после зверских пыток гестаповцев, не выдав подпольную организацию, готовившую в лагере восстание. «Ценой своей жизни он спас более 20 тысяч узников лагеря смерти», – заверяла кандидат исторических наук, доцент из Павлодара Мария Тереник, подготовившая книгу о Екимове.

Увековечен в Италии

В 2010 году в итальянском городе Триесте появился новый обелиск с именами 104 погибших советских партизан. Ранее на военном участке кладбища в Триесте считались похороненными только 29 человек (имена семи из них были неизвестны). Есть среди новых имен обелиска и такое: «SUSPІCІN І. GRІGORІJ – 17.04.1944».

Это уроженец Ребрихинского района Алтайского края Григорий Иванович Суспицын. Его данные содержатся в списке воинов из 1-й Русской ударной партизанской бригады, сражавшейся на территории Югославии. Имя нашего земляка на мемориале в Триесте выбито рядом с именем Героя Советского Союза и национального героя Италии азербайджанца Мехти Гуссейн-Заде. Мехти посвящен художественный фильм – лидер проката 1958 года «На дальних берегах». Сценарной основой фильма стала одноименная повесть Гасана Сеидбейли и Имрана Касумова. В 1-й Русской ударной партизанской бригаде были представители многих народов СССР. В скорбном списке потерь и под одним обелиском рядом данные белоруса и украинцев из Львова, литовца и казаков из Ростовской области, узбека и киргиза, армянина и азербайджанца, абхаза и грузина.